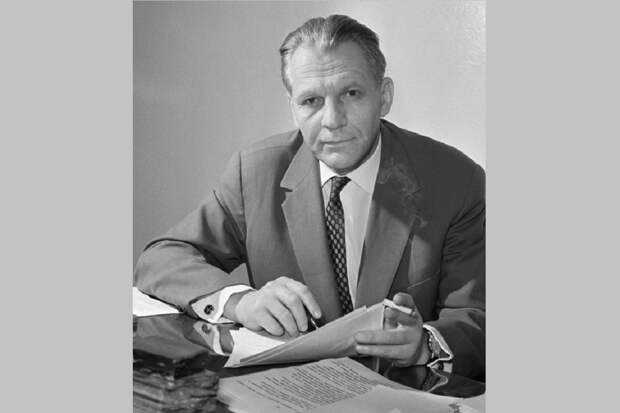

На широкие экраны вышла кинокартина «В списках не значился» о героях Брестской крепости – по повести Бориса Васильева. Но мало кто знает, что в основе повести лежит документальное и многолетнее расследование писателя и журналиста Сергея Сергеевича Смирнова «Брестская крепость». Именно из этой книги и была взята легенда о последнем защитнике крепости, который долгое время смог продержаться в немецком окружении… О самом Сергее Смирнове следует сказать особо.

Родился писатель в 1915 году в Петрограде. Учился в Московском энергетическом институте, но его истинным призванием стала журналистика. С 1937 года работал в газете «Гудок» и одновременно стал студентом Литературного института имени Горького. Войну начал строевым командиром, а в 1943 году его командировали в армейскую газету. Два ордена Красной Звезды и множество медалей отметили его боевой путь. После Победы Смирнов продолжил свою журналистскую деятельность.В 1950‑е годы его назначили главным редактором «Литературной газеты», где он и занялся вплотную тайнами минувшей войны, включая тайну Брестской крепости… «Русские сражались геройски» И действительно, с одной стороны, после войны советские люди вроде бы знали о том, что эта старинная приграничная русская крепость на реке Буг утром 22 июня 1941 года приняла на себя первый удар немецкой военной машины. Советский гарнизон долго и героически сражался в полном окружении, пока постепенно не был уничтожен врагом. А в 1956 году даже был снят художественный фильм «Бессмертный гарнизон».

Но с другой стороны, у историков не было ни настоящих имён героев, ни подробностей обороны, ибо все защитники считались погибшими. Да и сама крепость находилась в полном запустении – военные разрушения были столь сильными, что местные власти отказались от её восстановления, и руины растаскивались окрестными жителями на стройматериалы…В общем, идея Бреста полностью вдохновила Смирнова.

Первым делом он ознакомился со всеми известными материалами. Даже немецкими. Например, его внимание привлекли воспоминания Отто Скорценни, легендарного командира немецких разведчиков-диверсантов, во время войны доставившего немало неприятностей союзникам по антигитлеровской коалиции. В 1941 году Скорценни был младшим офицером одной из дивизий СС, входивших в состав танковой группы генерала Гудериана, которая утром 22 июня штурмовала Брестскую крепость. Вот что он вспоминал уже после войны:«Я атаковал крепость вместе со взводом штурмовых орудий; русские снайперы отвечали огнём из укрытий, по которым мы стреляли прямой наводкой. Мы несли тяжёлые потери, и я видел, как погибают мои сослуживцы. Русские сражались геройски, до последнего патрона. Так же отчаянно они сопротивлялись и на вокзале, подвальные помещения которого пришлось затопить водой, чтобы покончить с их защитниками. Мы потеряли в Бресте более 1000 человек ранеными и 482 убитыми, в том числе 80 офицеров… Ожесточённое сопротивление защитников этой крепости вынудило меня задуматься над этой войной…»

Согласитесь, что такое свидетельство со стороны врага дорогого стоит! И постепенно через изучение архивов, многочисленные обращения через радио и личные опросы ветеранов войны Смирнов выяснил, что далеко не все защитники крепости погибли в 1941 году… Разговор вышел непростой Первыми журналист нашёл бывшего старшину Самвела Матевосяна и бывшего красноармейца Александра Филя. Разговаривать с ними было очень сложно. Дело в том, что оба в Бресте попали в плен и пробыли в немецких лагерях до конца войны. Власть в то время на таких людей косилась с подозрением – ещё свежи были в памяти времена, когда пленные красноармейцы были несправедливо приравнены если не к прямым изменникам Родины, то уж к подозрительным личностям точно. Поэтому эти люди предпочитали не особо откровенничать с журналистом.

И всё же Матевосян, которого Смирнов нашёл в Ереване, согласился на разговор о войне. А вот Филь, живший в далёкой Якутии, вообще долго не реагировал на все запросы Смирнова. Уговорить этого человека поведать о пережитом в Бресте удалось с огромным трудом…

От этих людей и потянулась ниточка к другим выжившим героям – к бывшему лейтенанту Александру Махначу (он прибыл на службу в Брестскую крепость сразу после военного училища, за неделю до начала войны), к бывшему командиру 44-го стрелкового полка майору Петру Гаврилову… Последний, кстати, являлся одним из руководителей обороны крепости.

Надо сказать, что Гаврилова ещё до войны недолюбливало начальство. Потому что майор прямо говорил, что столкновения с немцами, несмотря на подписанный мирный договор, нам не избежать – поэтому на учениях и боевых тренировках он гонял своих бойцов буквально до седьмого пота, готовя их к предстоящей схватке. Это вызывало со стороны командования гнев – ведь был приказ не поддаваться ни на какие провокации, а 14 июня 1941 года было даже опубликовано сообщение ТАСС о том, что немцы якобы всецело соблюдают подписанный договор. В общем, майора обвинили в «паникёрских настроениях», его персональное дело вынесли на рассмотрение партийной комиссии. Заседание комиссии, по злой иронии судьбы, назначили на воскресенье 22 июня…Когда началась бомбардировка, Гаврилов сумел пробраться в расположение своего полка и организовать оборону. Его бойцы дрались целый месяц! Уже по всей крепости были подавлены последние очаги сопротивления, а Восточный форт под командованием Гаврилова ещё держался. В плен майора взяли в бессознательном состоянии…

Затем были долгие скитания по немецким лагерям, непростое возвращение домой, увольнение из армии. Смирнов нашёл Гаврилова в маленьком домике на окраине Краснодара, где он с семьёй вёл нищенскую жизнь рядового пенсионера, без выслуги лет, отданных армейской службе и даже без статуса участника Великой Отечественной войны. Смирнов написал очерк о подвиге майора, одновременно направил запросы в различные ведомства – от военной прокуратуры до Министерства обороны. Гаврилова в конце концов реабилитировали, и вскоре руководителю обороны крепости было присвоено звание Героя Советского Союза. Аналогичной реабилитации с заслуженными наградами журналист добился и для других найденных им защитников крепости…

А в 1964 году вышла его книга «Брестская крепость», в которой Смирнов рассказал о своих поисках. Эта книга произвела, как сегодня говорят, настоящий фурор – её мгновенно раскупили с полок книжных магазинов, и десятки других защитников крепости, их родственники откликнулись своими воспоминаниями. Неудивительно, что книга потом выдержала великое множество изданий, была издана за границей, она и до сих пор остаётся великолепным образцом жанра журналистского и исторического исследования.

Кроме того, работа Смирнова сильно встряхнула и власти предержащие. Москва дала указание об увековечивании подвига крепости – на её территории создали мемориальный комплекс, который до сих пор поддерживается в образцовом состоянии властями уже новой Белоруссии…

А ещё книга вдохновила писателя Валентина Пикуля на написание своего первого исторического романа «Баязет» – об аналогичной героической обороне в годы русско-турецкой войны, а писателя Бориса Васильева – на создание одной из лучших его повестей «В списках не значился»… «Я – русский солдат» В основе повести лежат легенды Бреста, которые проверить оказалось чрезвычайно сложно, но тем не менее Смирнов включил их в свою книгу. В том числе и легенду о последнем защитнике… Официально оборона крепости закончилась в середине июля 1941-го, когда немцам удалось сломить организованное сопротивление. А неофициально… Руины крепости, как рассказывали очевидцы, продолжали огрызаться огнём спустя многие месяцы после её захвата. Жители Бреста рассказывали Смирнову, что в подвалах разрушенных зданий постоянно мелькали чьи-то вооружённые тени, которые наводили на врага настоящий ужас.В частности, вспоминали женщину, которая, спрятавшись в руинах, периодически разила врагов метким винтовочным огнём и которую сами немцы за неуловимость прозвали фурией. Говорили, что это жена командира Красной армии, которая мстила и за своего убитого мужа, и за своих погибших в первые минуты войны детей.

«Их так трудно взять в плен, – жаловался немецкий офицер местным жителям на несдавшихся защитников крепости. – Когда нет патронов, они бьют прикладами, а если у них вырвут винтовку, кидаются на тебя с ножом или даже с кулаками».

Да и сам факт того, что на протяжении всей трёхлетней германской оккупации Бреста немцы боялись заходить на территорию цитадели, уже говорит о многом…

Но особо поразил Сергея Смирнова рассказ, записанный со слов брестского музыканта Залмана Ставского.Во время оккупации этот человек был заключённым еврейского гетто города Бреста. Однажды в апреле 1942 года его вызвали немцы и под конвоем увезли в крепость, где среди развалин он увидел дыру, уходившую под землю. Вокруг стояла группа немецких солдат. Ставскому приказали спуститься вниз и предложить засевшему там русскому бойцу сдаться в плен. А если русский откажется сдаваться, то немцы обещали убить их обоих.

Залман спустился в подвал, где увидел сильно измождённого человека, возраст которого определить было сложно. Этот человек, у которого не было уже ни еды, ни патронов, ни вообще человеческих сил, согласился выйти. Уже на улице немецкий офицер спросил его имя, фамилию, звание, но неизвестный лишь криво усмехнулся и тихо сказал: «Я – русский солдат». А потом добавил: «Ну что, господин офицер, вы теперь знаете, почём русская верста?»

Он прошёл всего пару шагов и упал – от истощения умер мгновенно. Немцы молча простояли вокруг него ещё несколько минут, после чего немецкий офицер отдал мёртвому честь и сказал своим подчинённым: «Этот человек – настоящий герой. Учитесь у него, как надо защищать свою землю»…

Кем именно был этот последний защитник Брестской крепости? Этого мы уже, наверное, не узнаем никогда – самого Ставского немцы позже расстреляли вместе с другими узниками гетто, его рассказ дошёл до Смирнова уже через третьих лиц. Тем не менее вдумайтесь – неизвестный герой сражался с врагом почти год: с июня 41-го по апрель 1942 года! Каким же личным мужеством и какой верой в нашу конечную Победу надо было обладать, чтобы в одиночку вести такую борьбу!

Вот этот сюжет и взял Борис Васильев за основу «В списках не значился», где поведал о короткой жизни 19-летнего лейтенанта Николая Плужникова и его войне…

…Надо сказать, что Сергей Сергеевич занимался не только Брестом, но и другими неизвестными героями войны. Именно благодаря его усилиям были установлены имена – Фёдора Полетаева, советского солдата, ставшего героем итальянского Сопротивления; имена защитников Аджимушкайских каменоломен Крыма; заключённых немецкого концлагеря Маутхаузен, поднявших своё обречённое восстание в конце 1944 года; советских лётчиков, совершивших воздушный таран в первый день войны; юных подпольщиков маленького украинского городка Малин…

А ещё, по слухам, Смирнов стоял за инициативой приданию 9‑му Мая статуса выходного дня. Сегодня мало кто знает, но долгое время 9 Мая не было выходным – до 1965 года это был хоть и праздничный, но рабочий день. Однако День Победы уже стал по-настоящему всенародным праздником – советские люди в этот день поминали павших и по-своему, по-простому чествовали тогда ещё молодых ветеранов…

Говорят, что руководство страны решило поднять праздничный статус во многом благодаря именно ходатайству Сергея Смирнова. Его многочисленные письма в ЦК КПСС сделали своё дело – 9 Мая было объявлено нерабочим выходным днём, таковым остаётся и сегодня.

…Согласитесь, нам сегодня есть за что вспомнить Сергея Смирнова – самым добрым словом!

Ранее на сайте Pravda-nn.ru рассказывалось, как в Горьковской области после войны искали предателей Родины.

Свежие комментарии