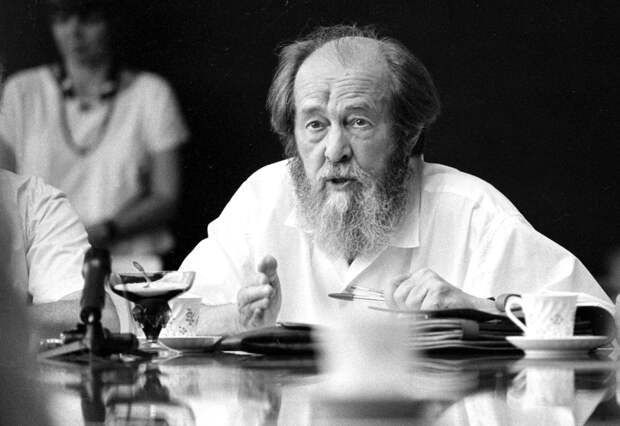

Ровно 55 лет назад, в октябре 1970 года, писателю Александру Солженицыну присудили Нобелевскую премию по литературе. До сих пор эта премия вызывает весьма противоречивые чувства. Очень многие как у нас в стране, так и за рубежом считают, что Солженицыну дали эту премию вовсе не за реальные писательские достижения, а исключительно за политический антисоветизм…

И действительно, на момент присуждения премии Солженицын был, можно сказать, только начинающим писателем – повести «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус» и «В круге первом». И на этом, пожалуй, всё – даже его знаменитый «Архипелаг ГУЛАГ» появится лишь через несколько лет после Нобелевки. Чем же он так приглянулся Нобелевскому комитету?

И где здесь литература? Официально Солженицына награждали «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». Согласитесь, очень уж туманная формулировка – не названо ни конкретное выдающееся произведение, ни традиции русской литературы, ни уточнено само понятие «нравственной силы». Ощущение, что премия была кемто буквально навязана, а уж формулировку придумали, что называется, задним числом.Любопытно, но среди членов Нобелевского комитета были и категорические противники чествования Солженицына. Так, член комитета поэт Артур Лундквист открыто говорил, что его, безусловно, впечатляет смелость Солженицына в описании того, что происходило в сталинских лагерях (повесть «Один день Ивана Денисовича»), но вот литературные достоинства его произведений примитивны и неинтересны: «Я хочу поставить под сомнение то, что в его случае обычно упускается из виду: художественную ценность его книг».

Лундквист при этом подчёркивал, что Нобелевская премия не должна быть «полем битвы между различными политическими интересами». Таким образом, швед хоть и не говорил прямо, но явно намекал на то, что за Солженицыным стоит чистой воды политика, а вовсе не талантливая литература…

На мой взгляд, он абсолютно прав. Достаточно взглянуть на саму биографию писателя Солженицына. Этот человек, который при Сталине провёл несколько лет в заключении, после смерти вождя явно рассчитывал на успешную писательскую карьеру в Советском Союзе. Его первую повесть «Один день Ивана Денисовича» в 1962 году напечатал журнал «Новый мир», и это произведение о жизни в одном из лагерей сталинского ГУЛАГа сразу было восторженно встречено не только читающей публикой, но и высшим советским руководством во главе с Никитой Сергеевичем Хрущёвым, который тогда провозгласил «борьбу с культом личности Сталина».

По приказу Хрущёва Солженицына не только всячески обласкали материальными благами, но и срочно, вне всякой очереди приняли в Союз советских писателей… Не на тех поставил? Правда, Хрущёв явно не рассчитал, насколько далеко пойдёт разоблачение Сталина – на свет божий постепенно стали всплывать документы, разоблачавшие самого Никиту Сергеевича: по его приказу в 30 – 40‑е годы, когда он возглавлял партийные организации Украины и Москвы, были незаконно репрессированы тысячи человек…

Вот почему «борьбу с культом личности» постепенно свернули, в том числе и на ниве литературы – и когда в 1964 году «Иван Денисович» был выдвинут на Ленинскую премию, Солженицын её так и не получил. Как написал по этому поводу историк Андрей Фурсов:

«Получи он вожделенную премию, и, можно не сомневаться, КПСС обзавелась бы ещё одним «подручным партии», как называл советских писателей Хрущёв. Но – не сложилось. Премию получил украинский писатель Олесь Гончар. Солженицын страшно обиделся на советскую власть, однако ещё несколько лет пытался делать карьеру советского писателя – ходил на приём к министру культуры П.Н. Демичеву, отрекался от какихто своих старых произведений (например, от «Пира победителей»), от зарубежной публикации «Ракового корпуса», не подписывал никаких обращений к власти в защиту подвергавшихся преследованиям инакомыслящих, будь то Ю. Синявский, А. Даниэль, И. Бродский…»

Однако власть фактически от него отвернулась. По мнению историка Александра Островского, решающую роль здесь сыграл «октябрьский переворот» 1964 года, когда в результате партийных интриг был свергнут Хрущёв, а во главе Советского государства встал Леонид Ильич Брежнев. Между тем на Солженицына смотрели именно как на хрущёвского фаворита, что фактически обрекало на опалу…

Это вызвало у крайне самолюбивого писателя чувство глубокой обиды, превратившее его в крайне озлобленного человека, который тайком связался с посольствами западных стран с целью публикаций своих произведений за рубежом. А там требовалась только грубая антисоветчина, и Солженицын взял под козырёк! Он переработал ряд своих повестей в грубом антисоветском духе и переправил их за рубеж…

А далее ЦРУ США стало усиленно продвигать его к самой престижной премии мира. Почему именно ЦРУ? На то есть много косвенных признаков… «Книга имеет пропагандистскую ценность…» Во-первых, ещё тогда американская газета «Нью-Йорк таймс» отрыто писала о причастности ЦРУ к изданию и продвижению порядка тысячи книг антисоветского содержания.

Во-вторых, не так давно были рассекречены документы (около 130 файлов), из которых стало ясно, что именно стараниями главного разведывательного ведомства США Нобелевская премия 1959 года по литературе была присуждена советскому писателю и поэту Борису Пастернаку – за роман «Доктор Живаго», который советская цензура запретила к печати и который нелегально вышел за границей.

О причинах лоббирования Пастернака весьма красноречиво говорит спецсообщение ЦРУ за 1958 год: «Эта книга имеет огромную пропагандистскую ценность не только благодаря её важному содержанию и свойству побуждать к размышлениям, но и благодаря обстоятельствам её издания: у нас есть шанс заставить советских граждан призадуматься, что не в порядке с их правительством, если литературный шедевр человека, который слывёт величайшим из ныне живущих русских писателей, не могут достать, чтобы прочесть на языке оригинала, его собственные соотечественники на его собственной родине».

Думаю, то же самое цэрэушники могут сказать и про творчество Солженицына с его столь же сомнительной Нобелевской премией…

В‑третьих, американский исследователь Тим Вейнер в своей книге «ЦРУ. Правдивая история» указывает, что шеф ЦРУ (в 1966- 1973 годы) Ричард Хелмс лично следил за всесторонней поддержкой двух персонажей из России – правозащитника Андрея Сахарова и писателя Солженицына. Обоих он считал важным инструментом в проведении информационной войны против Советского Союза.

Любопытно, но так же считал и многолетний узник сталинских лагерей писатель Варлам Шаламов, автор знаменитых «Колымских рассказов». В 70‑е годы он открыто упрекнул Солженицына в том, что тот стал орудием холодной войны – Шаламов как раз имел в виду творчество и дела Александра Исаевича, направленные против своей страны в пользу интересов Запада.

И надо сказать, что свою Нобелевку Солженицын отработал по полной! В 1974 году вышла его книга о сталинских репрессиях «Архипелаг ГУЛАГ. 1918 – 1956: Опыт художественного исследования». Современная историческая наука на основе архивных данных уже давно установила, что это произведение никак не может относиться к серьёзному исследованию – ни к художественному, ни к документальному. Ибо здесь, можно сказать, сфальсифицировано буквально всё – от лагерной статистики до приводимых автором «документов». Тем не менее, Запад умело сотворил из «Архипелага» главное литературное произведение по разрушению Советского Союза и идеалов социализма…

Противник Солженицына поэт Артур Лундквист в своё время предупреждал Нобелевский комитет: когда шумиха вокруг книг Солженицына начнёт сходить на нет, непременно начнётся переоценка его «литературных заслуг», особенно среди массового читателя. Так оно, собственно, и вышло – сегодня мало кто читает писателя-пропагандиста, а его невостребованные книги годами пылятся на полках книжных магазинов. Потому что после крушения Советского Союза он стал никому не интересен. Мавр сделал своё дело, поэтому о мавре можно и забыть…

Свежие комментарии